2026年港股市场展望:在流动性重构与产业革新中寻找确定性

文 / 慧雅

![]() 2025-11-11 14:20:46

来源:亚汇网

2025-11-11 14:20:46

来源:亚汇网

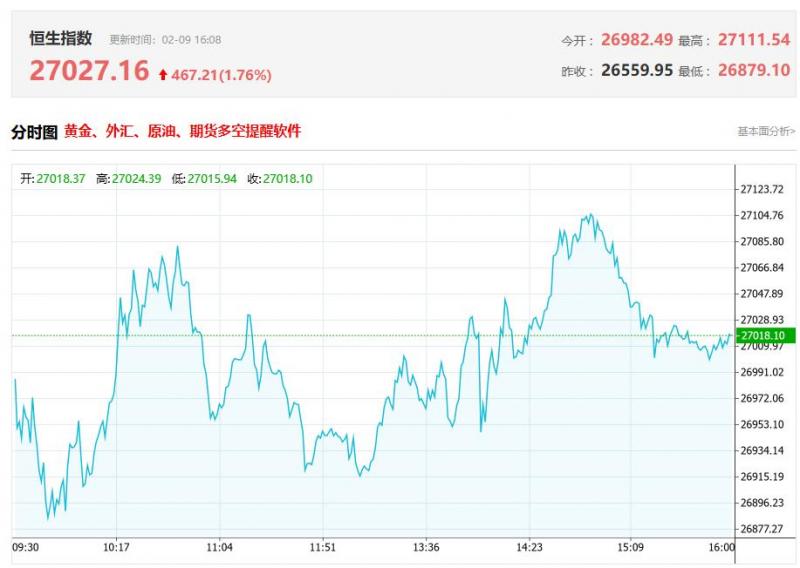

2025年中国资本市场的表现远超市场预期,恒生指数全年涨幅达23%,恒生科技指数更以30%的涨幅领跑全球主要市场。这场被业内称为"流动性溢价驱动的非常规牛市",其底层逻辑呈现出三个显着特征:

资产联动性突破传统框架

2025年市场呈现"黄金-分红-成长"三类逻辑迥异资产同涨的异常现象。以黄金ETF为例,其年度涨幅达18%,与高股息板块(如中国神华股息率6.2%)及成长股(如腾讯控股全年涨幅35%)形成共振。这种打破传统资产配置逻辑的异象,根源在于过剩流动性对稀缺资产的追逐。数据显示,2025年M2增速持续高于名义GDP增速2-3个百分点,资金在缺乏有效信用扩张渠道的情况下,被迫涌入具有确定性收益的资产类别。

结构性行情的极致演绎

指数涨幅高度集中于头部企业,前15大市值公司贡献了恒指70%的涨幅。以美团为例,其全年涨幅达42%,但同期仍有45%的港股通标的跑输指数。这种"二八分化"甚至"一九分化"的特征,在四季度表现得尤为明显——当互联网板块再度领涨时,传统周期板块却持续承压,形成鲜明的"双轨行情"。

板块轮动的加速迭代

季度级别的板块轮动成为常态:一季度以互联网龙头为主导(腾讯、阿里合计贡献恒指涨幅的12%),二季度转向新消费赛道(如泡泡玛特、奈雪的茶),三季度创新药板块崛起(百济神州、信达生物涨幅超50%),四季度又重回互联网阵营。这种轮动速度远超历史均值,对投资者的择时能力提出严峻考验,导致部分跟风投资者实际收益低于指数表现。

二、2026年宏观环境核心矛盾:流动性过剩与信用周期放缓

(一)流动性过剩的持续性验证

从三个维度审视流动性环境:

国内宏观流动性:基于"有效需求不足-信用收缩-资金淤积"的传导链条,当前流动性过剩格局预计将持续至2026年上半年。央行数据显示,2025年末存款准备金率已降至6.5%,但信贷脉冲指数仍维持在-2%的低位。政策层面,虽然存在结构性发力空间(如针对科技产业的专项贷款),但全面信用扩张仍受制于收入预期修复缓慢。

微观流动性:居民资产配置行为呈现"存款活化"特征。2025年公募基金新发规模突破2万亿,但居民杠杆率仅微升0.3个百分点至62.1%。日本经验表明,居民长期入市需收入预期与养老保障的双重支撑,当前中国居民部门更倾向于"短钱长投"的投机性配置。

外部流动性:美联储降息周期延续至2026年上半年,但下半年存在转向风险。全球去美元化进程呈现"二元结构"——人民币国际化指数虽提升至4.8,但主要增量集中于东盟及"一带一路"国家,欧美市场仍以美元为主导。

(二)信用周期的阶段性特征

将信用周期拆解为三大板块:

新兴需求(科技):AI产业维持高景气,但预期存在过度透支风险。中国在AI算力基建上的投入已达GDP的1.2%,但商业化落地仍需3-5年周期。对比中美AI企业估值,中国龙头PE中位数17.7倍对应9.6%的净利润率,而美国M7企业30.4倍PE匹配30.7%净利润率,显示估值溢价需基本面支撑。

传统需求(地产/消费):短暂修复后重回疲态。2025年四季度,30大中城市商品房成交面积同比转负,居民消费倾向指数回落至68.2。地产行业面临"高库存-低周转"困境,百强房企平均存货周转天数延长至1800天。

政府支出:呈现"结构性倾斜"特征。广义财政赤字脉冲预计从2025年的3.8%升至2026年的4.3%,但重点投向新能源基建与数字经济,传统基建占比持续压缩。

三、市场走势的定量测算与情景分析

(一)估值体系的重定价逻辑

当前恒指动态PE为11.4倍,位于2015年以来均值上方一倍标准差位置。风险溢价指标显示,恒生科技ERP已接近2018年初棚改周期低点。对比国际市场,标普500动态PE达22.9倍,但需注意中美市场在ROE水平、投资者结构及无风险利率基准上的本质差异。

分板块估值重构路径:

互联网科技:当前ERP低于历史均值,但较2021年高点仍有15%空间

创新药:经历三季度调整后,风险溢价回归历史均值

金融地产:传统板块ERP降至均值以下一倍标准差

(二)盈利增长的基准假设

基于信用周期震荡放缓的基准情景,预计2026年港股整体盈利增长3%(非金融板块6-7%,金融板块零增长)。这一预测较当前市场预期(9-10%)更为保守,主要考量因素包括:

产能利用率低位运行:工业产能利用率维持在76%以下

成本传导不畅:PPI-CPI剪刀差持续存在

海外需求波动:美国AI泡沫破裂风险与中期选举带来的政策不确定性

(三)指数空间的情景测算

在基准情景下,综合盈利、无风险利率与风险溢价三要素,恒指中枢区间为28000-29000点。乐观情景(政策发力带动顺周期回暖)可上看31000点,悲观情景(外部冲击叠加信用收缩)则下探21000点。

四、配置策略:在信用扩张方向中捕捉稀缺资产

(一)防御性配置:分红资产的战略价值

在信用扩张乏力的宏观环境下,高股息资产仍具配置价值。中国国债收益率曲线持续平坦化,10年期国债收益率降至2.3%,与权益资产股息率形成倒挂。建议关注ROE稳定、现金流充沛的公用事业、能源板块,如中石油、中石化(A+H股息率超8%)。

(二)进攻性配置:产业趋势与外需映射

AI产业链:硬件端关注算力基建(中芯国际、寒武纪),软件端聚焦SaaS化转型(金蝶国际、用友网络)。需警惕估值泡沫,当前AI板块PS中位数已达12倍,高于纳斯达克同类企业。

产能出清行业:电新(宁德时代、比亚迪)、化工(万华化学)、家居(欧派家居)等板块,在经历3-5年产能出清后,龙头市占率显着提升,具备"剩者为王"逻辑。

海外需求映射:关注新兴市场国家基建需求带来的工程机械(三一重工)、电力设备(特变电工)出口机会,以及美国需求复苏带动的消费电子(立讯精密)、跨境电商(SHEIN)增长。

(三)交易性机会:PPI阶段性回升的顺周期切换

预计2026年一季度PPI同比涨幅或达3%,形成顺周期板块的交易窗口。可关注铜、铝等工业金属,以及航空、酒店等疫情后修复板块。但需注意,这种切换具有"脉冲式"特征,需结合库存周期与产能周期综合判断。

五、港股的长期卡位优势:离岸市场的独特价值

在全球资本配置中,港股正形成"三重优势":

资产汇聚效应:越来越多A股优质资产选择"A+H"或"H股"上市,如近期蚂蚁集团重启港股IPO计划,预计将带来千亿级增量资金。

资金枢纽功能:南向资金持续涌入,2025年港股通净流入达4500亿港元,占港股总成交额的15%。离岸人民币资金池规模突破3万亿,为港股提供稳定流动性支撑。

制度创新红利:香港金管局正在推进的"离岸金库"计划,将强化港股在人民币国际化进程中的枢纽地位。同时,SPAC上市机制改革、双币股试点等制度创新,持续提升市场活力。

六、风险与机遇的再平衡

2026年港股市场将面临"上行风险"与"下行风险"的双重考验:

上行风险:若政策在收入预期、社保养老、化债收储等领域实现突破性进展,或美国AI产业实现商业化跃进,可能推动市场估值系统性重估。

下行风险:美国AI泡沫破裂引发全球科技股调整,或中美摩擦升级导致外资流出,需警惕系统性风险。

在此背景下,投资者需秉持"博观而约取"的策略:既要看清宏观环境的核心矛盾,又要把握结构性机会;既要防范尾部风险,又要捕捉产业变革的先机。唯有在流动性重构与产业革新中寻找确定性,方能在2026年的港股市场中行稳致远。

(亚汇网编辑:慧雅)